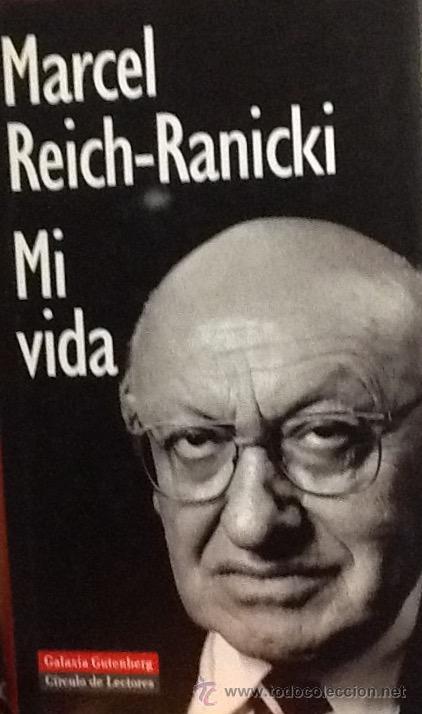

En esta autobiografía de más de 500 páginas de MARCEL

REICH-RANICKI, un gran crítico literario de la prensa y televisión

alemana, famoso por su apasionamiento y particular expresividad en sus análisis

a los que imprimió especial claridad y sentido práctico, declara que la literatura

es un sentimiento vital, porque no hay crítica sin amor a la literatura.

Dice AMB que la crítica literaria se hace para entenderla y

exige la razón humana y no tanto el gusto personal.

Nunca le gustó, por cierto, a Reich la siguiente cita de Goethe:

“Cuanto más inconmensurable

e inabarcable sea para la razón una producción poética, tanto mejor”.

Pero—continúa Reich— ¿Lo

pensó así Goethe, verdadera y literalmente? ¿O sólo quería insinuar que lo

inconmensurable o inabarcable para la razón puede muy bien resultar útil para

el autor y su creación?

El análisis de la literatura quedó a menudo en manos de científicos y literatos, contra lo cual no hay, por supuesto, nada que decir. Pero los científicos escribían para científicos, y los literatos para otros literatos, mientras el público se iba de vacío. En cuanto a mí, […] había escrito sobre todo para lectores y no para el estamento literario.

Así, en sus memorias habla principalmente de literatura mucho

más que de su vida íntima, salvo períodos específicos como en el gueto de Varsovia

cuando, su lucha por sobrevivir, le llevó a esconderse, junto con su mujer, en el sótano de una casa en la Polonia

invadida por los nazis. MARCEL era judío.

Habíamos prometido a Bolek y Genia que, si sobrevivíamos en su casa, les mostraríamos nuestro agradecimiento. […] y sólo puedo expresarlo con palabras grandilocuentes y desgastadas hace ya tiempo: compasión, bondad, humanidad.

Aún después de que

finalizara la II Guerra Mundial, en Alemania se seguían produciendo actividades

relacionadas con los nazis. Marcel Reich se encontró, por ejemplo, a un

dirigente nazi, ya excarcelado, invitado

a la presentación de un libro sobre Hitler. “A él le hubiera gustado”, decía el

nazi ante la complacencia de los demás. El propio periódico donde trabajaba

Reich publicaba en el año 68 a un historiador nazi Ernst Nolte, un artículo donde

exponía que el asesinato de los judíos no es un hecho singular sino

absolutamente parangonable con otros asesinatos en masa ocurridos en nuestro

siglo, compensando así la culpa alemana con los crímenes de otros.

Según el historiador el

Holocausto fue la consecuencia, si no la copia, del imperio bolchevique del

terror, una especie de medida de protección, y por tanto, comprensible. Nolte

elogiaba todavía en diciembre de 1998 a las SS como la cima, ni más ni menos

del carácter guerrero.

Cuando en 1963 se reunieron

los supervivientes de su promoción de bachillerato, la mayoría de ellos alemanes no judíos, y entre

ellos cuatro médicos, se contaron anécdotas inocuas y se intercambiaron

recuerdos, pero nadie habló del holocausto, precisamente ellos, caballeros,

personas educadas y reflexivas que habían sido oficiales del ejército alemán y

que suponemos habían vivido experiencias horribles. Su encuentro duró dos días

y no se echó de ver nada de ello, ni siquiera cuando conversaban a solas.

Al fin, Marcel Reich,

les preguntó por el tema y ellos contestaron que cómo iban a creer en la

inferioridad de la raza judía si precisamente en clase el mejor alumno de

alemán era judío y el mejor atleta también. Ante aquella respuesta,

Marcel Reich, quedó estupefacto, le pareció ridícula la contestación: “Y si yo

no hubiera sido el mejor alumno de alemán y mi amigo el mejor corredor, ¿podrían,

entonces, habernos hecho la vida imposible?”

Marcel Reich fue, desde luego, un entusiasta del

romanticismo alemán y, en general, de toda la literatura alemana. Demasiado

entusiasta, tanto que ha ignorado o no le

ha importado otros movimientos, otras literaturas.

Es cierto que aunque nació en Polonia, él consideró Alemania

su patria y su lengua materna el alemán,

y que a pesar de ser un alumno brillante los nazis no le permitieron estudiar

literatura en la Universidad por

ser judío. Pero lo que no es de recibo

es que un crítico literario tan exitoso e influyente, comente únicamente autores alemanes, mientras que

cite, casi de pasada, algunos rusos, franceses e ingleses. Y luego nada,

absolutamente nada del resto de países que parecen no existir para él a

excepción de Shakespeare, al que cita unas dieciocho veces.

Ni una sola mención

a Cervantes, ni al Quijote. ¿Cómo se puede ser crítico literario sin leer y

estudiar a Cervantes? Bueno, quizás lo haya estudiado pero lo ignore. En ese caso, todavía peor.

En su libro sobran varios capítulos en los que habla de

autores, por supuesto alemanes, muchos de ellos locales, olvidados,

desconocidos para el gran público, con tantos detalles que abruman y lo hacen

pesado. Por el contrario se salvan, y aún más, son bastante meritorias, las páginas en las que habla de Günter Grass,

Bertolt Brecht, Adorno, Thomas Mann o Elias

Canetti.

De todos ellos dice que la vanidad les puede, y que la

relación de un crítico con el autor siempre

depende de lo que haya dicho éste sobre su último libro.

UN EJEMPLO : El día en que conoció a Günter Grass:

En Mayo de 1958 me llamó por teléfono mi amigo Andrzej Wirth para decirme que tenía problemas y solicitarme ayuda. Esperaba a un joven de la República Federal de Alemania que, por desgracia, no conocía a nadie en Varsovia. Había que cuidar un poco de aquél pobre hombre […] Al día siguiente fui al Bristol, donde el invitado me tenía que esperar hacia las tres de la tarde. […] El hombre de la butaca iba vestido, en cambio, con descuido, por decirlo de manera discreta, y además no se había afeitado. Parecía estar haciendo algo nada habitual en la recepción de un hotel elegante: dormitar. De pronto, se incorporó y caminó hacia mí. Me estremecí. Pero lo que me infundió miedo no fue su bigote imponente, sino su mirada, una mirada dura y fija, vidriosa, casi salvaje […] se había bebido una botella entera de vodka mientras comía solo.[…] Quería escuchar sus opiniones sobre la literatura que se hacía en la República Federal. ¿Heinrich Böll? Sonrisa despectiva aunque indudablemente benévola. ¿Max Frisch? Lo que ocurría en sus novelas era demasiado distinguido para él. Tuve la sensación de que aquel joven no sabía por dónde le daba el aire. […] Le pregunté si no querría contarme algo sobre el argumento de la novela que estaba escribiendo. Estaba escribiendo la historia de una persona: el asunto comenzaba en la década de 1920 y llegaba casi hasta el momento actual. ¿Y quién era esa persona? Un enano. ¿Y qué más?, pregunté sin curiosidad. “El tal enano—me explicó—tiene, además, una joroba” ¿Cómo? ¿Enano y jorobado al mismo tiempo?; ¿no sería un poco excesivo? “El enano chepudo—continuó el joven—está internado en un manicomio”.

Termina el autor diciendo que no cree que haya ninguna

relación causal entre la música, la literatura y en general de todas las artes

con la ética. Que no necesariamente nos hacen más buenos, y duda de su eficacia

educativa. Me dice AMB, que la literatura, como arte que es, objetiva ideas, también

ideas éticas, pero no es un tratado de ética, en todo caso, puede ser ejemplar,

pero no resuelve dilemas.

Yo no estoy del todo de acuerdo. ¿Quién se lee en estos días

un tratado de ética? Pocas personas. Sin embargo son muchos los que se han leído

a Charles Dickens. Una vez leí que hizo más por la revolución social y el

proletariado las novelas de Dickens que el propio Marx con su manifiesto.

No, nunca creí seriamente que la literatura tuviera alguna función pedadógica digna de mención, pero sí en la necesidad del compromiso; es decir, en que si bien los escritores no podían cambiar nada, debían pretender el cambio en beneficio de la calidad de sus trabajos.

No hay comentarios :

Publicar un comentario